Denis Gibelin est marcheur. Il aime la nature. Par dessus tout, il aime les montagnes, ces miracles géologiques jaillis des entrailles de la Terre au temps du chaos primordial, et qui n’ont cessé, depuis, de façonner nos paysages et notre perception que l’on y pose. Ces monstres s’imposent à nous avec une force tranquille, impassibles devant les sautes d’humeur d’une humanité déboussolée. Des sages qui, de leur hauteur crétacée, nous contemplent sans nous juger.

Avant d’ensorceler Denis Gibelin, des monuments naturels devenus mythiques comme le Mont Fuji ou la Sainte Victoire avaient déjà intrigué des générations d’artistes. Campés sur deux rives opposées du globe, ces deux montagnes furent aussi, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, aux origines de l’art moderne. Leurs formes majestueuses qui se métamorphosent au gré des heures de la journée, des saisons de l’année, ont tour à tour inspiré, intrigué, voire obsédé les artistes jusqu’à nos jours.

Denis Gibelin est parmi ces artistes profondément subjugué par le port altier de ces masses démesurées. Elles lui insufflent un culte presque sacré. Il n’est toutefois pas de ceux qui essaient de s’y mesurer, de vouloir capter leur « essence » sur un bout de papier ou encore moins de les ériger en allégories universelles. Non. Au contraire, son travail est une leçon d’humilité artistique face aux forces impérieuses de la nature. Il nous dévoile l’insignifiance de notre passage sur Terre mis à l’échelle de ces léviathans antédiluviens, paisibles, pacifistes.

Il n’est toutefois pas de ceux qui essaient de s’y mesurer, de vouloir capter leur « essence » sur un bout de papier ou encore moins de les ériger en allégories universelles. Non. Au contraire, son travail est une leçon d’humilité artistique face aux forces impérieuses de la nature.

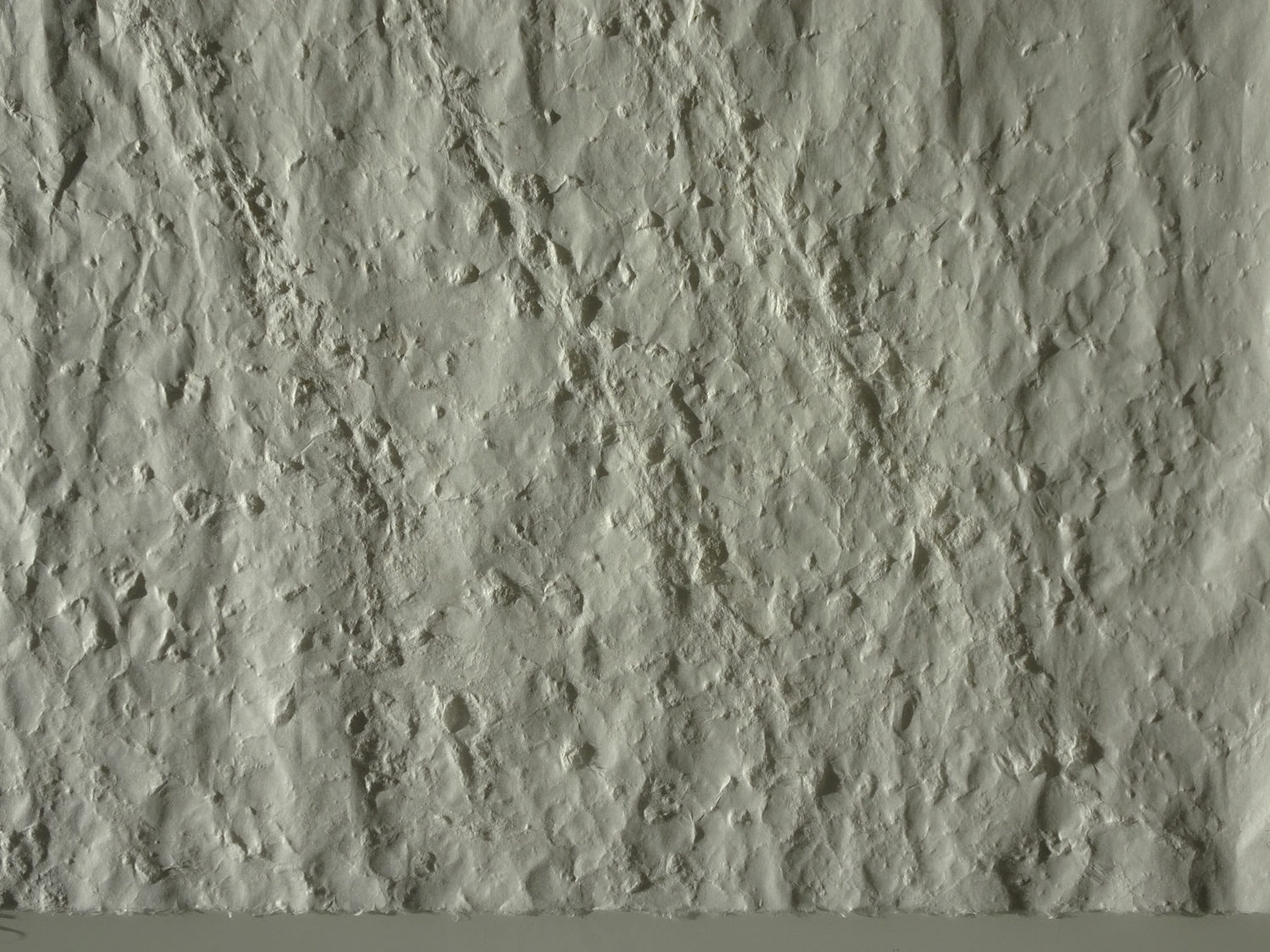

La peinture, le dessin, et même les installations qu’il a dernièrement érigées in situ aux alentours des monuments naturels ne lui conviennent plus dans leur inévitable mimesis plastique. Ainsi, recourt-il désormais à un procédé radical, bien à lui. Il est radical dans sa simplicité. Selon ce procédé, l’artiste prélève, avec une révérence pudique, des empreintes des roches sur un support papier. Plus que d’une technique, il s’agirait, dira-t-on, d’un rite.

Dans le cas de la Sainte Victoire, Denis Gibelin recueille ces empreintes auprès des blocs, violamment arrachés de la montagne par les hommes. Son atelier du Midi, tel un balcon suspendu de façon précaire aux parois sud de la montagne, est la fameuse « Marbrière ». Jadis, ce fut une carrière dont on extrayait d’énormes blocs, sciés comme du beurre à même la roche et précipités aussitôt au pied de la montagne pour ensuite être répartis dans le monde entier. Un jour, soudain, comme frappée par une malédiction, l’exploitation s’arrêta. C’était au début des années 1930. Les travailleurs abandonnèrent leur chantier, laissèrent leurs outils sur place et quittèrent les lieux. Ces outils sont aujourd’hui là, emprisonnés à jamais dans la pierre, coincés dans les brèches qu’ils avaient eux-mêmes ouvertes dans la masse. Ces instruments de la « Passion » de la Sainte Victoire sont à présent comme pétrifiés par un mauvais sort. Les énormes blocs de pierre abandonnés, quant à eux, balisent aujourd’hui un curieux chemin métaphysique vers les hauteurs vertigineuses de la Sainte Victoire et les profondeurs de l’imaginaire qu’elle nourrit.

C’est sur ces blocs de pierre que Gibelin intervient. C’est plutôt l’inverse, dira-t-il. Tirées au cordeau, ces blocs présentent des formes régulières, une véritable anomalie dans un site où prévaut l’irrégularité autoritaire de la nature due aux accidents millénaires. Avec une délicatesse émouvante, comme pour réparer la violence jadis infligée à ces roches par ses pairs, l’artiste fait sien, épreuve après épreuve, un répertoire d’empreintes. Un archéologue qui tente de reconstituer une calligraphie mystérieuse, clé d’une sagesse ancestrale perdue…

DV 96 8h40 – Photo © 2021 Denis Gibelin

Sa technique consiste à mouiller la surface de blocs de pierre avec de l’eau de pluie, recueillie dans les cavités taillées jadis pour les besoin de la Marbrière, à poser ensuite un papier « washi » sur la surface humide et à y exercer une légère pression de ses mains nues afin d’obtenir une empreinte. Celle-ci s’imprime en négatif sur le papier blanc qui épouse les subtils reliefs du bloc. L’opération ne dure que quelques minutes tout au plus, durant lesquelles le praticien semble entrer en contact avec l’esprit même des lieux dont il recueille une présence à peine tangible. Aucune atteinte à l’intégrité physique du monument. Et de son passage, rien ne sera laissé non plus. Un secret bien gardé entre lui et cette masse blanche.

Outre cette impression sur papier, unique et non reproductible, c’est ce rituel répétitif et millimétré qui constitue l’essence de sa pratique. Un chaman qui, avec cette étrange libation, exorcise, au nom de toute l’humanité, la montagne d’un trauma enfoui ?

Il est toutefois difficile de ne pas voir dans ce geste d’une humilité à toute épreuve une liturgie panthéiste d’un homme qui reconnaît sa place dans l’espace et le temps — une poussière à l’échelle cosmique, virevoltant dans son propre tourbillon existentiel.

Lui ne veut pas entendre parler d’un quelconque rite. Et les émotions ? « J’ai une approche matérielle de la démarche », se défend-il. Il est toutefois difficile de ne pas voir dans ce geste d’une humilité à toute épreuve une liturgie panthéiste d’un homme qui reconnaît sa place dans l’espace et le temps — une poussière à l’échelle cosmique, virevoltant dans son propre tourbillon existentiel. Ne s’agit-il pas aussi, dans ces épreuves en creux, prélevés sous l’œil bienveillant de sa compagne Mary Joly, une forme de haïku qui, au contact d’une matérialité géologique, fixe pour l’éternité (!) de brefs instants d’un bonheur possible, des bribes poétiques qui tracent l’itinéraire d’une archéologie intime ?

© 2021 Janaka Samarakoon pour artWorks!

Denis Gibelin à la Marbrière de la Sainte Victoire – Photo © 2021 Serendipity Studio pour artWorks!

À ne pas manquer…

Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact

par Séverine Mathelin

Dans Essaim 2012/2 (n° 29), pages 173 à 176

« L’ouvrage de Georges Didi-Huberman, publié en 2008, est la reprise du texte introductif du catalogue de l’exposition L’empreinte qu’il avait conçue au centre Georges-Pompidou en 1997. Plus qu’un simple texte accompagnant l’exposition, c’est un essai passionnant, fruit d’un travail considérable sur l’empreinte, au croisement de l’archéologie, de l’esthétique, de la philosophie et de l’anthropologie. Homogène à son objet, l’empreinte, le travail de Georges Didi-Huberman est d’une grande portée heuristique… »

LIRE LA SUITE…

Voir aussi…

Chronique – les 20 ans de « no-made » au Roc Fleuri (Cap d’Ail)

no-made l’association, pour ses 20 ans à la Villa Le Roc Fleuri de Cap d’Ail, vous propose « Chronique ». Un thème qui représente notre collectif d’artistes dans sa pluralité, sa viralité, son évolution et son avenir. En effet, plus de 150 artistes...

« Passatgin », exposition de Louis Dollé et de Maurice Maubert à la Passerelle, Nice

Louis Dollé et Maurice Maubert présentent en ce moment, au port de Nice, « Passatgin », une exposition de peintures, de sculptures, de dessins et d’instillations sur le thème du passage.

Actualités

Carlos Gaspar Pialgata à Lou Babazouk 1, Galerie municipale à Nice

La « marqueterie couture » représente une forme artistique qui émerge du savoir-faire de l’artisan d’art…

« Transfiguration : au-delà de la Matière », exposition de Koss

Autodidacte, KOSS a été immergée dans le monde artistique dès son enfance. Elle a rapidement développé une expertise variée, explorant différentes techniques telles que le dessin, le fusain, la mosaïque et la peinture.

Exposition « Au delà du regard » – Rétrospective photographique Jacques Renoir

Du 16 mars au 16 juin 2024 au Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer.

Gilbert Padinielli au 109, Pôle de cultures contemporaines de Nice

Exposition « Vivons la ville » de Gilbert Pedinielli au 109, Pôle de cultures contemporaines de Nice